抜歯を回避する/再発を防ぐ歯周病治療

- 何度も再発を繰り返している

- 他院で抜歯しかないと診断された

- 歯を残すことを諦めたくない

1つでも当てはまる方は、学研都市歯科・矯正歯科までご相談ください。当院は歯周病の専門的スキルを認められた”歯周病専門医”が在籍しています。歯周病専門医を有するドクターがいる歯科医院は、若松区・八幡西区で3医院しかありません。専門的で複雑な治療や重度の歯周病治療にも対応し、最後の最後まで抜歯を回避する治療にこだわります。

歯周病専門医は日本の歯科医師の約1%

歯科の専門医の中でも歯周病専門医は群を抜いて難易度が高く、一定以上の技術や知識が必要なだけでなく提出する症例も重要になってくるので日々の診療への向かい合い方、研究をどれだけしてきたかが大きく問われてきます。最終的に症例を元に歯周病学会の審査員の前で症例のプレゼンテーションを行いますが、歯周病の専門医としての資質をすべて審査される事になるので、現在のところ歯周病専門医の数は日本で1300名しか存在しません。

歯周病専門医は日本の歯科医師の約1%

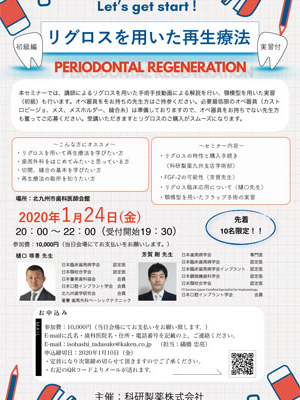

芳賀剛

略歴

- 福岡県立東筑高校卒業

- 九州歯科大学卒業

資格

- 日本歯周病学会専門医

- 日本臨床歯周病学会歯周病認定医

当院の歯周病治療4つの特長

1.重度の歯周病にも対応

歯周病専門医が在籍する当院では、歯周組織再生療法などの専門的処置を行うことでこれまで数多くの重度の歯周病治療を行って参りました。重度の歯周病でお悩みの方も、歯周病のスキルと経験を持ち併せるドクターまでご相談ください。

2.歯を残すことに妥協しない治療

一度失った歯を取り戻すことはできません。だからこそ当院では、最後の最後まで歯を残す治療にこだわります。一度抜歯と判断されたケースでも、当院で専門的な治療を行うことで抜歯を回避できる可能性がございます。

3.根本治療で再発の芽を摘む

歯周病の根本的な原因にアプローチしない限り、歯周病を再発してしまう可能性が高くなります。当院では、その場しのぎの対症療法ではなく根本的な改善を目指す治療を実践し、歯周病の再発を防ぎます。

4.歯の美しさも考慮した歯周病治療

当院では「歯茎が下がってきた」「歯が長くなってきた」など、歯周病による歯の見た目に関するご相談をよく頂きます。歯の機能回復に加えて、歯や歯茎の見た目でお悩みの方もお気軽にご相談ください。

若松区ひびきの近くで抜歯を回避する歯周病治療をご希望の方へ

歯科医師の1%にあたる歯周病専門医が在籍する当院では、専門的で複雑な治療や重度の歯周病治療にも対応し、最後の最後まで抜歯を回避する治療にこだわります。「抜歯するしかない」「重度の歯周病で治療を諦めている」など、歯周病でお悩みの方は学研都市歯科・矯正歯科までご相談ください。